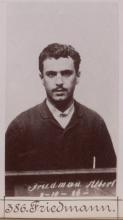

Albert Friedmann (1866–)

Persönliche Daten

Familienverhältnisse

Vater: Lazar Friedmann (Kamena, Böhmen [Kamenná, Tschechien] 18. April 1835 – Wien 5. Oktober 1912): Schneidergehilfe: Heirat in Fünfhaus (Niederösterreich [zu Wien 15.]) 1860 mit:

Mutter: Amalie Friedmann, geborene Hohenberg: Hausfrau

Bruder: Jacob Friedmann (Gaudenzdorf, Niederösterreich [zu Wien 12.] 12. Mai 1861 – ?)

Bruder: Gottlieb Friedmann (Braunhirschen, Niederösterreich [zu Wien 15.] 13. Oktober 1862 – Rudolfsheim, Niederösterreich [zu Wien 15.] 8. April 1866)

Schwester: Berta Friedmann (Untermeidling, Niederösterreich [zu Wien 12.] 16. Juli 1869 – ?)

Schwester: Theresia Friedmann (Rudolfsheim, Niederösterreich [zu Wien 15.] 17. Mai 1872 – ?)

Schwester: Paulina Friedmann (Rudolfsheim, Niederösterreich [zu Wien 15.] 11. Mai 1875 – ?)

Biographie

Albert Friedmann, nach Krumau (Böhmen [Český Krumlov, Tschechien]) zuständig, arbeitete in Wien als Schneidergehilfe und schloss sich dem sozialrevolutionären Flügel der radicalen Arbeiterbewegung an.

Die Reich-Affäre. Juni 1885

Am 18. Juni 1885 erschienen um 23 Uhr mit entsprechenden Uniformen und Abzeichen der Webergehilfe Franz Schustaczek (1850–1908) als »Polizei-Kommissär« und der Schumachermeister Karl Schwehla (1851–1897), sowie Albert Friedmann als »Polizei-Detektive« beim Haus des Hausbesitzers Moses Reich (~1800–1895) in Hietzing (Niederösterreich [zu Wien 13.]). Die beiden »Polizei-Detektive« Schwehla und Friedmann waren mit Dolchen, Albert Friedmann zusätzlich mit einem Revolver bewaffnet. An dieser Aktion war auch der Schuhmachergehilfe Johann Hospodský (1863–?) in der Rolle des Aufpassers beteiligt. Die Radicalen gaben sich als Polizei-Kommission aus, hatten einen gefälschten, mit »Polizei-Direction« gezeichneten Revisionsbefehl bei sich und forderten im Namen des Gesetzes Eintritt. Sie gaben vor, nach Falschgeld zu suchen. Der Hausbesitzer war aber abwesend, und die beiden anwesenden Frauen, Josefine Abeles und Illa Fischer, gaben vor, keinen Schlüssel zu haben, und öffneten nicht. Die Beute, die den Radicalen bei diesem gescheiterten Coup, der so genannten Reich-Affäre, entgangen war, hätte 300 Gulden betragen. Franz Schustaczek gab später vor Gericht an, er habe an dieser Aktion vor allem deshalb teilgenommen, weil er sich vom Verdacht befreien wollte, im Polizeidienst zu stehen. Die Parteigenossen hatten diesen Verdacht gehegt, weil er als Mitglied des »Fachvereins der Manufakturarbeiter« bei der so genannten Merstallinger-Affäre vom 4. Juli 1882 nicht verhaftet worden war.

Die Tyll-Affäre. August 1885

Am 3. August 1885 fand in Obermeidling (Niederösterreich [zu Wien 12.]) die so genannte Tyll-Affäre statt, an der vier Radicale beteiligt waren. Nach einem gescheiterten Versuch, der so genannten Reich-Affäre vom 18. Juni 1885, bildeten vier Radicale neuerlich eine »Polizei-Kommission« und nahmen gegen 20 Uhr 45 bei der reichen, Majorswitwe Franziska Tyll (1804–1892) in Obermeidling, Schönbrunner Hauptstraße 150, Inhaberin einer Putzwarenhandlung, eine »Visitation« vor. Johann Hospodský in der Uniform eines Polizeikommissärs wurde von drei »Polizei-Detektiven« in schwarzer Kleidung mit schwarz-gelben Kokarden begleitet: vom Metallschleifer Franz Czermak (~1864–?), vom Drechslergehilfen Heinrich Höfermayer (1862–?) und von Franz Schustaczek. Bis auf Johann Hospodský waren alle mit Revolvern und Dolchen bewaffnet: Sie trugen diese versteckt bei sich, setzten sie aber nicht ein. Vor der Tür standen Albert Friedmann und Karl Schwehla Schmiere. Johann Hospodský wies einen »polizeilich besiegelten« Befehl vor, der ihn befuge, die Kasse Franziska Tylls wegen im Umlauf befindlichen Falschgelds einer Revision zu unterziehen und das »Falschgeld« zu konfiszieren. Die Hausbesitzerin ließ dem »Polizeikommissär« Johann Hospodský bereits das Geld in ihrer Kasse, 470 Gulden in Banknoten, überprüfen. Als die »Kommission« gerade das Geld, gegen den Willen Franziska Tylls, konfiszieren wollte, traten die Ziehtochter der Hausbesitzerin, die Postbeamtenehefrau Johanna Reibl, und die Köchin Anna Schrimpf ein, weil sie den Vorgang von einem Nebenzimmer aus beobachtet hatten. Den beiden war nämlich aufgefallen, dass einer der »Polizei-Detektive«, nämlich Franz Czermak, einen falschen Bart trug. Franziska Tyll und Johanna Reibl verweigerten daraufhin die Herausgabe des Geldes. Es kam zu einem kleinen Handgemenge, und die Frauen drohten, einen Sicherheitswachmann zu rufen. Mit dem Hinweis, »Morgen werden Sie eine Zustellung bekommen«, entfernten sich daraufhin die Mitglieder der »Polizei-Kommission« rasch. Auch die vor der Tür stehenden Aufpasser Albert Friedmann, der die Uniform samt Amtskappe und Degen organisiert hatte, sowie Karl Schwehla flüchteten. Kurzfristig wurde von der Polizei auch eine sozialrevolutionäre Aktion in Betracht gezogen. Schließlich ging sie aber von einem Verbrechen kurioser Natur aus. Diese Vermutung der Behörden wurde in den nächsten Wochen durch ähnliche Vorfälle verstärkt.

Verfolgung durch die Behörden. Oktober 1886

Am 3. Oktober 1886, spät nachts, scheiterte die so genannte Brandleger-Affäre. In der Nacht vom 3. auf den 4. Oktober 1886 sollten gleichzeitig Brandanschläge in Rudolfsheim (Niederösterreich [zu Wien 14.]), Hietzing (Niederösterreich [zu Wien 13.]) und Penzing (Niederösterreich [zu Wien 14.]) ausgeführt werden. Noch in der Nacht vom 3. auf den 4. Oktober 1886 konnten acht Sozialrevolutionäre verhaftet werden, und innerhalb der nächsten Woche folgten weitere sieben. Im Zuge der Erhebungen zur so genannten Brandleger-Affäre konnten weitere Aktionen der Sozialrevolutionäre aufgeklärt werden. Im Zusammenhang mit der so genannten Reich-Affäre und der so genannten Tyll-Affäre wurden Albert Friedmann, Johann Hospodský und Franz Schustaczek verhaftet.

Der große Anarchisten-Prozess. März 1887

Vom 21. bis 28. März 1887 fand vor dem Landes- als Ausnahmsgericht Wien der so genannte Anarchisten-Prozess gegen die im Oktober 1886 verhafteten Sozialrevolutionäre statt. Verhandelt wurden die so genannte Brandleger-Affäre vom 3. und 4. Oktober 1886, die so genannte Trostler-Affäre vom April 1886, die so genannte Linke-Affäre vom März 1886, die so genannte Dynamit-Affäre vom 14. März 1886, die so genannte Tyll-Affäre vom 3. August 1885 und die so genannte Reich-Affäre vom 18. Juni 1885. Der Prozess sollte ursprünglich in geheimer Verhandlung stattfinden. Da aber jeder der fünfzehn Angeklagten drei Vertrauensmänner bestimmen konnte, wäre der geheime Charakter ohnedies hinfällig, so dass man sich zu einer öffentlichen Verhandlung entschloss. Lediglich in der Verhandlung vom 25. März 1887 wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Angeklagt wurden der Bronzearbeitergehilfe Stefan Buelacher (1858–?), der Spenglergehilfe Josef Buzek (1851–1921), Albert Friedmann, der Drechslergehilfe Heinrich Höfermayer (1862–?), der Schuhmachergehilfe Johann Hospodský (1863–?), der Stuckateurgehilfe Leopold Kaspari (1861–1891), der Maschinenwärter Gustav Kopetzky (1850–1928), der Spenglergehilfe Friedrich Kratochvil (~1850–1891), der Korbflechter Stefan Müller (~1858–?), der Fleischausträger Heinrich Rischawy (1858–1942), der Webergehilfe Franz Schustaczek (1850–1908), der Schumachermeister Karl Schwehla (1851–1897), der Drechslergehilfe Josef Stieber (~1860–?), der Webergehilfe Johann Wawrunek (1849–?) und der Pfeifenschneidergehilfe Thomas Zoppoth (1866–1906). Angeklagt wurden des Verbrechens der Brandlegung Heinrich Höfermayer, Friedrich Kratochvil und Karl Schwehla, des Verbrechens der Mitschuld an der Brandlegung Stefan Buelacher, Josef Buzek, Heinrich Höfermayer, Leopold Kaspari, Gustav Kopetzky, Friedrich Kratochvil, Stefan Müller, Karl Schwehla, Josef Stieber und Johann Wawrunek, der Verbrechen nach den §§ 5 und 6 des Gesetzes vom 27. Mai 1886, betreffend Anordnungen gegen den gemeingefährlichen Gebrauch von Sprengstoffen und die gemeingefährliche Gebarung mit denselben Leopold Kaspari, Friedrich Kratochvil und Johann Wawrunek, des Verbrechens des teils vollbrachten, teils versuchten Betrugs Albert Friedmann, Heinrich Höfermayer, Johann Hospodský, Franz Schustaczek und Karl Schwehla, des Verbrechens des versuchten Diebstahls Leopold Kaspari, Heinrich Rischawy, Johann Wawrunek und Thomas Zoppoth sowie des Verbrechens der versuchten Verleitung zum Raub Stefan Buelacher. Außer Stefan Buelacher und Josef Stieber sowie dem später freigesprochenen Josef Buzek legten alle Angeklagten mehr oder weniger umfangreiche Geständnisse ab, belasteten aber einander auch stark. Die Anklage gegen Stefan Müller zog der Staatsanwalt am 25. März 1887 zurück; er wurde freigesprochen und sofort auf freien Fuß gesetzt. Dieser Prozess war übrigens der letzte von Staatsanwalt Karl von Pelser-Fürnberg (1838–1917), der am 14. März 1887 mit Wirksamkeit vom 1. April 1887 zum Rat am Oberlandesgericht ernannt worden war. Albert Friedmann, der sich für nicht schuldig erklärte, wurde angelastet, die Uniformen samt Amtskappe und Degen sowie die falschen Bärte besorgt zu haben. Außerdem habe er bei der sogenannten Tyll-Affäre Schmiere gestanden.

Verurteilt wurden wegen Brandlegung als unmittelbarer Täter und Mitschuldiger sowie wegen des Verbrechens der §§ 5 und 6 des Sprengstoffgesetzes Friedrich Kratochvil zu zwanzig Jahren, wegen Mitschuld an der Brandlegung, wegen Verbrechens der §§ 5 und 6 des Sprengstoffgesetzes und wegen versuchten Diebstahls Leopold Kaspari zu sechzehn Jahren, wegen Brandlegung als unmittelbar Täter und Mitschuldiger sowie wegen versuchten und vollbrachten Betrugs Heinrich Höfermayer und Karl Schwehla zu je fünfzehn Jahren, wegen Mitschuld an der Brandlegung, wegen Verbrechens der §§ 5 und 6 des Sprengstoffgesetzes und wegen versuchten Diebstahls Johann Wawrunek zu fünfzehn Jahren, wegen Mitschuld an der Brandlegung und versuchter Verleitung zum Raub Stefan Buelacher zu zwölf Jahren, wegen Mitschuld an der Brandlegung Josef Stieber zu neun und Gustav Kopetzky zu acht Jahren, wegen versuchten und vollbrachten Betrugs Franz Schustaczek zu sechs und Johann Hospodský zu fünf Jahren, wegen Betrugs als unmittelbarer Täter und Mitschuldiger Albert Friedmann zu sechs Jahren, wegen versuchten Diebstahls Thomas Zoppoth zu einem Jahr und Heinrich Rischawy zu sechs Monaten schwerem Kerker, bei allen verschärft mit einem Fasttag im Monat, bei Friedrich Kratochvil zusätzlich durch Dunkelhaft an jedem 3. Oktober des Jahres. Leopold Kaspari, Friedrich Kratochvil und Johann Wawrunek wurden außerdem nach Verbüßung der Strafe für immer aus Niederösterreich ausgewiesen, alle anderen Verurteilten nach überstandener Strafe unter Polizeiaufsicht gestellt. Josef Buzek, der sich auch nach Aussagen aller Verurteilten von vornherein gegen die Brandlegung ausgesprochen habe, wurde freigesprochen. Insgesamt wurden in diesem Prozess 128 Jahre und sechs Monate Haft verhängt. Mit Ausnahme von Johann Hospodský legten alle Verurteilten Nichtigkeitsbeschwerde oder Berufung ein.

Das Revisionsverfahren. August 1887

Am 25. und 26. August 1887 fand vor dem Kassationshof in Wien die Revisionsverhandlung der Verurteilten im so genannten Anarchisten-Prozess vom März 1887 statt. Der Nichtigkeitsbeschwerde von Stefan Buelacher, Heinrich Höfermayer, Leopold Kaspari, Gustav Kopetzky, Franz Schustaczek, Josef Stieber und Johann Wawrunek wegen der so genannten Brandleger-Affäre wurde dahingehend teilweise stattgegeben, dass die Brandlegung auf dem Holzlagerplatz des Karl Johann Scholtes (1847–1914) nicht nach dem Strafsatz des § 167 lit. d (Wiederholung), sondern nach § 167 lit. f zu erfolgen habe; dies habe auch auf die Urteile gegen Friedrich Kratochvil und Karl Schwehla Auswirkung, welche diesbezüglich keine Nichtigkeitsbeschwerde eingebracht hatten. Die Nichtigkeitsbeschwerde von Albert Friedmann, Heinrich Höfermayer und Franz Schustaczek in der so genannten Tyll-Affäre wurde dahingehend anerkannt, dass es sich nicht um vollbrachten, sondern versuchten Betrug handle; dies habe auch auf die Urteile gegen Johann Hospodský und Karl Schwehla Einfluss, welche diesbezüglich keine Nichtigkeitsbeschwerde eingebracht hatten. Eine Änderung des Strafmaßes sei aber durch diese Erkenntnisse nicht bewirkt. Die anderen eingebrachten Nichtigkeitsbeschwerden wurden zurückgewiesen. Über die Berufungen solle der Oberste Gerichtshof entscheiden.

Kategorien

Adresse(n)

- Gaudenzdorf, Niederösterreich [zu Wien 12.], Badgasse 13 [Michael-Bernhard-Gasse] (Geburtsadresse)

Karte

Autor / Version / Copyleft

Autor: Reinhard Müller

Version: Jänner 2026

Anarchistische Bibliothek | Archiv | Institut für Anarchismusforschung | Wien

Copyleft